L’urbanité des villes a été fortement interrogée dans ses fondements pendant cette période de confinement. La privation de la ville dans ses dimensions spatiales (1km2) temporel (1h) et sociales (limitation de la vie urbaine aux fonctions essentielles) opère une disjonction entre les lieux et les sphères de vies publiques ou collectives. Elles obligent tout un chacun à recomposer son rapport à la ville et plus particulièrement à ce qui fait ses qualités d’urbanité en termes de citadinité (vie urbaine), civilité (vie sociale), citoyenneté (vie politique) (Bailly, 2013). Durant cette période, un nouveau rapport à la ville, aux autres et au politique se dessine-t- il ?

Ce chapitre se propose d’analyser le corpus recueilli pour comprendre comment le rapport à la ville a été négocié dans le contexte du confinement. Il s’interroge notamment sur les dimensions de la ville qui sont valorisées pour compenser la perte de vie urbaine.

Nous verrons dans une première partie comment est perçue la perte de la relation à la ville puis dans une seconde partie comment les ambiances sensorielles, la nature et le paysage sont redécouverts, pour enfin dans une troisième partie, souligner l’attention aux espaces communs du proche comme enjeu de perpétuation d’une vie sociale. Notre ambition est de montrer comment le confinement a révélé des dimensions urbaines à mieux prendre en compte dans les politiques urbaines.

1. Quand la ville se dilue dans l’habitat, elle perd sa qualité, son urbanité

L’analyse du corpus recueilli montre que pendant le confinement, la ville est rapidement perçue sans qualité. Les qualités d’urbanité sont alors recherchées dans les lieux du proche et la connexion avec la nature. Autrement dit, elle questionne la nécessité d’attention urbaine aux espaces publics et communs du proche, et à la renaturation de l’espace urbain.

Avec la « confiscation du dehors », le sentiment d’une perte de la ville s’impose dès le début du confinement. La perception des façades des commerces fermées en rez-de-chaussée, des passants qui se déplacent à distance, souvent seuls, cachés derrière leur masque, la privation de l’accès à la plus grande part de la ville et à toutes ses aménités, aux parcs et autres possibilités culturelles et de loisirs, … favorisent la perception d’une « ville fantôme », de « fin du monde », d’une ville … « sans qualité »[1].

Cette ville sans qualité est premièrement liée à un sentiment de dilution de la vie urbaine. La ville apparaît lointaine, étant en grande partie inaccessible. Elle ne peut plus être éprouvée, si ce n’est dans son quartier. Elle ne permet plus à la ville de « faire lieu », de créer un sentiment de citadinité, autrement dit de plaisir à vivre en ville (Bailly, 2015), ne permettant plus de relation à l’autre, de vie culturelle et sociale. La ville apparaît réduite à une fonction utilitaire de base : se loger, se déplacer, faire ses courses alimentaires.

Elle est rapidement réduite à sa représentation par les médias. Elle n’est plus que son image, au point de susciter pour certains de la peur (le silence dans la rue, la moindre activité et fréquentation, la fermeture des devantures, la crainte du « virus qui rôde », la « peur d’être contaminé par les autres » potentiellement porteurs de la maladie. Cette ville réduite à ses fonctions sanitaires, qui ne peut plus être vécue qu’à la marge, va jusqu’à susciter des sentiments de peur, et de mise à distance.

Environ la moitié des personnes interrogées parlent d’une mise en retrait temporaire de cette ville considérée inaccessible et sans attrait et surinvestissent leur habitation. L’autre moitié exprime un rapport à la ville nécessaire, même s’il est limité dans le temps et dans l’espace. Celui-ci s’effectue lors des possibilités de sorties, avant tout mentionnées comme un besoin pour soi (marcher, courir, échapper à l’enfermement, voir le ciel…). La fréquentation de la ville apparaît pour eux comme un enjeu vital pour « se ressourcer », « s’évader », se « sentir vivant », ne pas rester « entre quatre murs », en « prison ». Elle questionne l’essence même de la Ville et au fil du temps les stratégies de contournement de la règle d’1km/1h ont émergé pour aller plus loin, se « sentir libre », varier les « paysages ». Elle ne restitue plus le rapport entre la ville construite et l’institution de la société humaine, entre la vie urbaine et politique (Thibaud, 1992), les pratiques collectives qui permettent de l’identifier collectivement et de lui attribuer une identité (Levy et Lussault, 2013). La perception de la perte de citadinité (plaisir à vivre la ville) engage ainsi pour une part des personnes enquêtées le retrait, pour d’autre un sentiment de perte préjudiciable à l’équilibre individuel.

La ville sans qualité est deuxièmement liée à la dilution de la vie sociale. Elle ne permet plus d’expérience partagée. Elle n’offre plus de possibilités de rencontres. La civilité, soit le désir de vivre ensemble est mis à mal par l’injonction à rester chez soi. L’absence d’altérité est considérée comme un manque. Le rapport à la ville est altéré par l’absence de rencontre, l’injonction à rester solitaire, à distance.

Le respect des consignes et règles du confinement apparaît varié selon le rapport à l’autorité préalable et le rapport à l’épidémie. L’adhésion aux mesures de privation des libertés apparaît extrêmement variable entre acceptation, accommodation ou contraire à des entorses. L’acceptation concerne surtout les règles liées aux gestes barrières au nom de l’intérêt général pour limiter l’expansion de la pandémie (culpabilité à sortir, au risque de contaminer quelqu’un). Les règles de civilité évoluent en revanche entre ce qui est considéré acceptable ou non selon son rapport à l’épidémie, générant de nouvelles « incivilités » sanitaires et tensions (non-port du masque, regroupements…).

Le respect de la distance sociale est contrasté. Il est parfois strict et revendiqué, parfois jugé excessif et anxiogène et conduit à une prise de distance avec la règle (apéro entres voisins, rdv pour une heure de promenade, repas en famille…). Les transgressions sont souvent discrètes, pour ne pas dire cachées. Elles restent toutefois contenues, restant ponctuelles et se limitant à des cercles familiaux, amicaux ou de voisinage. Elle fait en revanche l’objet de condamnations, tels des actes transgressifs par les tenants d’une distanciation sociale stricte.

Un sentiment ambivalent entre peur des potentiels porteurs de la maladie et un désir de l’autre[2] conduit là aussi à deux stratégies ambivalentes. Une partie des personnes interrogées évoquent leur peur de l’autre (peur de la contamination,) qui peut conduire à des comportements de sur-confinement ou au contraire un besoin de sortir et à nouveau d’ancrer une vie sociale de quartier (discussions avec les commerçants, rencontres de voisinage, etc.).

L’envie d’agir ensemble, est à même de générer un sentiment de communauté (Weber, 1921) et par extension de commun,[3] est troisièmement altérée. Les règles de vie commune restreignent toute action commune alors que le temps du confinement semble favoriser un retour critique sur ses valeurs citoyennes. Outre la critique de la gestion gouvernementale de cette période, toute capacité d’action collective est vécue comme impossible, ce qui entre en tension avec les enjeux de société mis en exergue par la pandémie (maladie, perte de biodiversité, changement climatique, inégalité sociale, déficit de services publics…). Cette incapacité à agir semble douloureuse pour certains. Elle se manifeste par des initiatives collectives de création de projets artistiques (faire du piano, des photos, écrire, réaliser des clips théâtraux…) ou plus rarement collectifs (lancer des projets à plusieurs).

Cette période est surtout vécue comme un temps de prise de conscience des enjeux politiques actuels et des choix de société qu’ils engagent. Elle conduit à la construction de nouvelles valeurs sociétales. Au sein d’une bulle protectrice, sans prise avec le monde, les engagements semblent latents, reportés à l’après confinement. Ils se manifestent par des projections personnelles adaptées à ces nouvelles valeurs (changement de lieu de vie notamment pour être en lien avec nature, comportement plus écolo, changement de visées professionnelles…). Ils s’expriment par des projections d’un changement de société (remise en cause du modèle sociétal libéral mondialisé, valorisation de la démocratie, de l’écologie …), ce qui n’est pas sans susciter des incertitudes et des peurs du monde à venir…

Il semble que ces positionnements individuels expriment une évolution des valeurs citoyennes, liée à une confiscation d’action commune.

Ainsi c’est la qualité d’urbanité de la ville qui est mise à mal, avec une perte de citadinité (vie urbaine), de civilité (vie sociale) et de citoyenneté (vie politique).

[1] A Modena, où le confinement est encore plus drastique (interdiction de sortie pour le sport, allant jusqu’à une criminalisation des jogger), la perte de la ville est totale. Seule la stratégie de repli sur le logement est possible.

[2] A noter, la conscience des inégalités entre ceux qui ont un chez soi et ceux qui n’en n’ont pas est souligné par l’évocation des situations désastreuses des sans-abris, des « migrants »

[3] Commun, du latin communis, ce qui appartient à plusieurs personnes (Littré) désigne ce qui est partagé par une communauté, un groupe humain. Le commun se distingue dès lors du public en tant qu’espace du politique, des citoyens (Sennet). Il peut se décliner tant à l’échelle de quelques individus qu’à celle d’un vaste ensemble humain (au-delà d’une société politique). Ainsi, le regard sur le monde est pour Hannah Arendt ce qui est commun à un ensemble humain.

2. Penser la qualité des ambiances naturelles et paysagère urbaines

Avec le temps, une citadinité semble se réinventer selon des formes singulières, notamment dans la proximité en investissant sa rue, son quartier, les moindres recoins urbains du kilomètre réglementaire (voire au-delà) pendant le temps autorisé. Une véritable mise en tension s’opère entre les limitations d’accès de l’espace urbain et les stratégies de création de lieu pour retrouver un plaisir à vivre la ville dans le proche.

La perception de la ville évolue et par extension sa représentation, favorisant selon nous un rapport plus affectif à la ville. Il passe par un souci des ambiances et surtout la survalorisation de la nature.

2.1 Valorisation des ambiances sonores, lumineuses, climatiques apaisées pour mieux vivre le confinement

L’ambiance sensorielle plus douce est valorisée. Une ville plus calme, sans le bourdon urbain des voitures, sans le brouillard de pollution (notamment à Paris) favorise une forme d’apaisement, de sérénité, doublée par une moindre pression sociale et professionnelle. Elle crée une vibration collective multisensorielle qui semble le support d’un nouveau vécu de l’environnement urbain.

Le rapport à l’ambiance sensorielle sonore (souvent en lien avec la nature) ou lumineuse est souligné et souvent valorisé : bourdon sonore qui s’efface au profit des chants des oiseaux, des « sons des activités des autres » ; attention aux lumières qui pénètrent le logement, chaleurs des rayons du soleil, odeur des fleurs de la cour…

« Le bourdon sonore de la ville s’est estompé. Le chant des oiseaux est audible. Les sons des autres, des enfants qui jouent, des radios et même des appareils ménagers créent autant d’émergences de la vie à nos côtés ».

« Paris est étrange, calme (je vis dans un quartier très animé de jour comme de nuit). L’air semble moins pollué. Les grilles des commerces sont baissées. J’ai l’impression d’être un 15 août perpétuel, ou de retour d’une grande fête à 6H du matin quand je marche dans la rue en rentrant me coucher. Mais là, c’est le calme perpétuel ».

« Le soir dans le jardin silencieux, quand les oiseaux sont couchés, la lune éclaire d’une légère lumière blanchâtre la fraîche haleine de lilas qu’une légère brise pousse jusqu’à moi. Tout cela est très beau et en complète contradiction avec le drame qui se joue avec ce virus. L’abîme noir et infini des cieux étire sa toile de mystère ».

Elle est marquée par le senti climatique, qui devient un marqueur du temps qui passe à défaut de pouvoir vivre un rythme urbain.

« J’ai installé un petit coin lecture dans ma chambre d’amis, seule pièce qui a le soleil dans la matinée jusqu’à 15 h, très lumineuse même quand il pleut. Et les jours où il fait beau, je prends le soleil, à travers le velux ».

« La pluie est arrivée et il y a eu de l’orage en début de semaine, certes pas très longtemps mais suffisamment pour que l’air, le ciel et la végétation soient différents de toutes les semaines précédentes. Mon humeur change également, je passe de l’optimisme contemplatif à l’inquiétude, difficilement maîtrisée ».

« Le rapport au temps qu’il fait, comme une conscience plus aiguë. On ne passe pas à travers la météo, on la vit, on la voit. On se souviendra certainement plus précisément du temps qu’il faisait à cette époque que si on avait travaillé. On serait passé à travers ».

Le temps qui passe est aussi souligné par la perception de l’activité de la ville :

« La vue en direction de cette baie vitrée me donnait un sentiment d’immersion dans un ailleurs, loin de Grenoble. Au lever du jour, ce cadrage sur le flux des voitures m’ancre dans le territoire de la métropole et me rappelle les activités persistantes malgré le confinement ».

Cette ambiance apaisée semble favoriser le vécu de la situation de confinement comme le souligne cet extrait d’un journal de bord :

« Un voisin a mis de la musique, une sono, à plein volume. Cette invasion sonore m’a parue être une forme d’agression. (…) Je pense qu’elle m’a renvoyée à ce qui est notre réalité et que nous tentons de nier : l’enfermement. A ce moment-là, être cloitrés et obligés d’écouter une musique que l’on n’avait pas choisie, m’a renvoyé à notre fragilité, à notre impuissance. Je subissais la situation. Pour la première fois ».

L’ambiance silencieuse peut être aussi pesante pour certains confinés :

« Le silence qui m’environne est heureusement habité par les bruits de la Nature »

« Le silence s’est installé, plus de bruits de voitures, du mouvement des voisins dans l’espace commun. Un silence humain étrange, anormal, épais, juste rompu par le chahut des oiseaux qui batifolent eux, comme si de rien n’était. Ici, c’est les oiseaux les maîtres du monde. Les humains eux sont terrés dans leur trou, confinés et silencieux ».

« C’est comme l’ambiance lourde dès le début d’après-midi du dimanche, mais en continu, du matin au soir plus de vies humaines, ou alors, si peu, que le moindre mouvement devient un événement. Tout du reste devient un événement et on se rend compte que l’absence de déplacement humain a transformé l’atmosphère. La vibration dans l’air provoqué par l’activité des autres forme… ».

Cette valorisation des ambiances apaisées est de fait ambivalente, le retour de l‘animation urbaine est perçu positivement dans plusieurs journaux de bord, comme le signe de la vie humaine qui reprend. Il traduit un rapport ambivalent des citadins entre le calme et la connexion aux ambiances naturelles qui soulignent une situation partagée (le confinement) et le besoin de vie urbaine avec ses ambiances plus mouvementées propres aux espaces urbains.

« J’ai l’impression de me sentir moins préoccupé…c’est sans doute le fait de voir davantage de gens dans les rues, d’entendre plus de klaxons d’impatience, de voir des images à la télévision des gens marcher sur les plages,… C’est paradoxal, alors que le silence régnait dans un Paris devenu « zen » et que l’agitation urbaine avait disparu, c’est maintenant que « la vie d’avant » semble reprendre avec toutes ses nuisances que je me sentirai mieux ».

« Après cette période de grand silence retrouvé, la reprise d’activité et les gens qui sortent plus ont changé les choses. Comme un retour bizarre à la normale, décalé et cependant c’est la ville …».

D’ailleurs, l’évocation de l’ambiance printanière est aussi mise en perspective avec celle que devrait vivre la ville :

« Je pense aux précédents premiers jours de printemps ensoleillés à Paris, où tout parisien sort dans la rue, en tenue estivale pour profiter de la lumière revenue dans tous les recoins de la ville ».

Le vécu de l’ambiance visuelle est plus contrasté. Il dépend de l’endroit où chacun vit, selon l’étage, la situation dans l’espace urbain mais chacun trouve un moyen de se raccrocher à la ville.

« J’ai assez peu de vue, car je suis au deuxième étage. J’ai un point de fuite dans le salon, qui donne sur des jardins et une cour d’école. Je m’y installe souvent ».

« On a de vastes vues : la ville de Montreuil s’étale jusqu’à l’horizon. Sur les hauts de Montreuil, la journée, nous voyons ce que nous avons appelé le « totem » de la Boissière. Une sculpture qui parfois fume… je pense qu’il s’agit en réalité d’une cheminée. Il y a aussi pas mal de grues. La ligne 11 va bientôt arriver là-bas ».

Elle devient marqueur social comme le souligne cette personne vivant en proche banlieue qui exprime la séparation de Paris par la barrière de grands immeubles qui font face à son logement :

« La vue nous plonge dans la cité : A l’ouest, nous donnons sur de grands immeubles. Ils ne sont pas tout près, des arbres et des jeux pour enfants nous séparent, mais ils cachent la vue qui donnerait sur Paris. Il y a quelques paraboles sur les toits ».

2.2 La perception de la nature, enjeu de plaisir pour les citadins privés d’environnement urbain

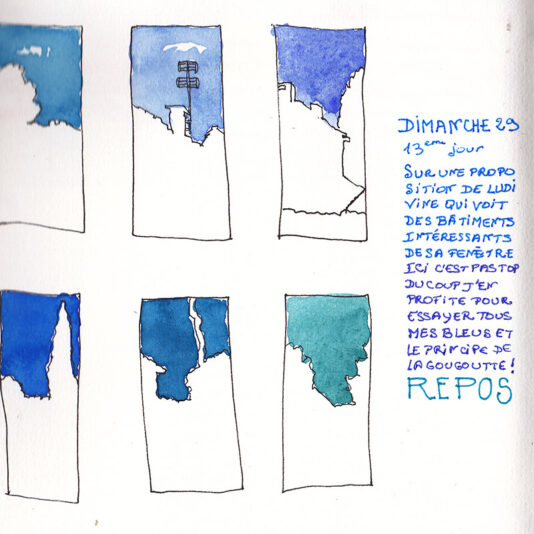

La relation avec la nature est plébiscitée par l’ensemble des personnes interviewées. Elle est recherchée depuis sa fenêtre, son balcon, dans son jardin ou sa cour mais aussi en longeant les parcs ou les rues fleuries, les vues en hauteur sur le ciel ou paysage urbain lointain (mixant souvent nature et construction).

La vue depuis sa fenêtre apparaît comme importante dans la majorité des journaux de bord. Elle traduit une possibilité d’ancrage dans la nature (les plantes et les fleurs) du proche, le ciel (de jour comme de nuit) lointain comme une échappée à la privation d’horizon :

« Par les fenêtres, je contemple la percée sur le ciel qui permet d’observer les nuages, de regarder les oiseaux virevolter, les corbeaux s’approcher, un chat installé sur un toit. Je perçois les petites pousses et les feuilles vert tendre qui pointent sur les platanes de l’école, les bourgeons des cours environnantes. Les signes de vie sont infimes et pourtant ils ont une saveur nouvelle ».

« Lorsque nous sommes sur le balcon, nous apercevons au loin le rocher de Vincennes et la grande étendue du bois, noire. Il y a beaucoup de perruches. Leur cri me rappelle l’île de Singapour où a vécu mon père il y a quelques années. J’aime voir toutes les lumières qui s’allument, la nuit : bleues dans les salons à cause des télévisions, rouge, orange ».

« Épuisé et démoralisé par ces informations identiques de jour en jour, je prétexte d’une sieste pour me réfugier dans la chambre : là je reprends mon souffle, parfois m’endors brièvement et c’est aussi une occasion d’admirer le jardin des voisines vu de la fenêtre : havre de calme, concerts parfois de chants d’oiseaux, explosion printanière de la végétation ».

« Du salon, la nuit, nous voyons très nettement la lune et l’étoile du berger. Jamais elles ne se sont détachées aussi distinctement dans le ciel. Sans pollution lumineuse, elles brillent d’un éclat que je ne leur avais jamais vu. Il est facile d’imaginer où se trouve le soleil, d’où il éclaire la lune. Et de réaliser que nous nous trouvons sur une planète ronde, en lévitation, perdue dans l’univers ».

Il est intéressant de noter que cette nature pouvait être enjeu de conflit (taille d’arbre, de glycine évoqué) et devient une ressource partagée et valorisée. Ce changement de regard amène-t-il un changement de statut pour la nature en ville ?

« Dans le jardin des voisines que je vois depuis ma fenêtre, les lilas sont en fleur et parfois à certaines heures de la journée, il me semble sentir leur parfum. Quel printemps ! Et dire qu’on ne peut pas … La végétation est luxuriante et les plantes invasives s’en donnent à cœur joie. Les glycines, par exemple, redoublent d’activité or si elles ne sont pas taillées, les floraisons sont rares et leurs sarments grimpent partout où ils peuvent s’agripper, s’enroulant sur les branches des arbres et franchissant les murs. Ce qui n’est pas sans poser de problèmes de voisinage au printemps et à l’automne… »

Plus largement, elle apparaît comme une évocation symbolique de la communauté humaine (vision des autres) et de la culture depuis sa fenêtre (référence à des peintures de Matisse, des poèmes de Verlaine, ou à d’autres paysages plus ou moins lointains…).

« De jour en jour, j’admire la beauté des arbres et du ciel et je pense à Verlaine en prison (le ciel est par-dessus le toit …) ou à toutes les fenêtres de Matisse à Collioure ou au Maroc. Ces visions de la fenêtre me conviennent bien car c’est une ouverture mais aussi une distance au paysage et au Monde, comme la peinture, la photo, le cinéma ou la lecture et coïncidence (?) tous ces filtres sont rectangulaires (la fenêtre, la toile, la page, l’écran, etc…), comme si ce rectangle était une prothèse nécessaire pour l’homme pour mieux voir, mieux comprendre, mieux apprécier, mieux sentir le paysage, le monde, l’autre. C’est totalement différent que d’être dans le paysage, d’être dans la ville et d’être dans le monde, là nous sommes acteurs alors que précédemment nous étions spectateurs ».

Les personnes ayant des jardins ou une cour valorisent aussi cet espace extérieur qui devient un lieu de ressourcement personnel :

« Mon appartement est en rez-de-jardin avec une terrasse et un espace extérieur qui permet de se connecter avec la nature et le printemps arrivant. Entretien des plantes et arbustes, 2 carrés potagers à faire vivre, possibilités de bricoler, de pratiquer le tai chi en extérieur. Une source de vitalité immense ».

« J’ai mis une tente dans le jardin comme ça je vais là-bas pour jouer à la switch et m’isoler pour pas entendre les autres » (garçon de 8 ans).

Ce rapport à la nature est également recherché à l’occasion des marches dans la ville :

« Nos rares sorties extérieures sont l’occasion d’aller tourner autour des squares de la ville de Paris, eux aussi confinés derrière leurs imposantes grilles. A travers les barreaux on admire les fleurs épanouies par ce printemps chaleureux et généreux ».

« Je sors davantage pour marcher, mais les parcs et jardins étant toujours fermés, je recherche les grandes avenues plantées du 7ème Arrdt pour éviter la promiscuité des piétons ».

« Je me promène autour du parc près de chez moi. La végétation pousse librement : le rumex, la vipérine aux petites fleurs violettes, les coquelicots rouges et roses, la carotte sauvage qui fait éternuer…envahissent les fossés, les pelouses, les moindres recoins et pieds d’arbre » ; « nous sommes allés au Parc des Guilands. Des grilles ont été écartées et permettent de se faufiler dans le parc ».

Ces images de la nature de son jardin ou de ses sorties sont aussi partagées avec ses proches, comme un moyen de souligner que la vie est toujours là.

« Je prends des photos de fleurs et arbres qui poussent. C’est super de partager cela avec les parents qui sont si loin. Michel s’active pour enfin repeindre le mur de sa terrasse (projet de longue date pas encore commencé) ».

« Sur des photos de Paris qu’une cousine vient de nous envoyer, on y voit la Seine et quelle surprise : la couleur de l’eau est bleu-vert ».

Les points hauts de la ville qui font belvédères sont valorisés et plus largement le rapport au paysage urbain à travers des vues dégagées sur des perspectives plus lointaines.

« La balade journalière permet de monter sur une hauteur qui offre une vue dégagée sur Lyon. L’espace de verdure intérieur donne beaucoup de perspective ».

La recherche de paysage est d’ailleurs mise en perspective avec des photos, des films de nature pour se donner des horizons paysagers. Les images de la nature de son jardin ou de ses sorties (essentiellement des photos) sont aussi partagées avec ses proches, comme un moyen de souligner que la vie est toujours là.

« Le rapport aux paysages est extrêmement important. Le besoin d’horizon et de vue dégagée. Le besoin de nouveautés (je cherche toujours un itinéraire nouveau dans les balades quotidiennes, une rue, une impasse, un passage, une maison, un point de vue). La période du printemps est exceptionnelle en termes de changement. Tous les jours la végétation évolue. Les feuilles, les fleurs, les couleurs, tout est en mouvement. Au milieu d’un jardin, le changement de place pour changer de perspective est également une source de diversité. Je crois qu’il y a quelque chose de bénéfique à l’introduction de micro changements dans notre quotidien pour stimuler le cerveau, la vie, l’éveil … ».

Ce rapport à la nature est aussi un moyen de s’ancrer dans le temps qui passe, l’activité quotidienne apparaissant répétitive et conduisant à une forme de perte de repères temporels.

« Lors de notre promenade, on a ramené des branches d’arbres, qui serviront de tuteurs aux plants de tomates, menthe et fraises situés sur son balcon ».

« J’ai l’impression d’apprendre l’existence d’un monde réduit. De rechercher la diversité ou le changement dans le très très local. Cela renforce la nécessité existentielle d’un lien avec la nature aussi petit soit-il (plantes d’intérieur, place, espace vert, bord de rivière, jardin,). Cela renforce l’idée que vivre bien en tant qu’individu et en société peut se faire dans une conscience réelle et profonde du lien étroit qui nous lie à la nature, à ses ressources, à ses limites… et à la nécessaire coopération. Cela ravive une envie d’agir et de vivre en proximité avec la nature et la protection de l’environnement ».

Enfin, ce rapport à la nature favorise une mise en action, un engagement dans le jardinage et les plantations, le ralentissement du temps, le laisser-faire pour une nature plus spontanée, l’expression du vital, le souci du proche et du détail, et par extension souvent une conscience écologique plus affirmée. Il conduit à projeter une ville plus naturelle, plus spontanée, qui laisse de la place au vivant. Dessine-t-il les bases d’une nouvelle citoyenneté autour de la ville plus respectueuse du vivant ?

La contemplation de la nature s’impose peu à peu au fur et à mesure des journées de confinement, notamment avec l’arrivée du printemps. Ceux qui n’ont pas accès au renouveau des plantes le regrettent. L’observation de la nature, dans toutes ses composantes, est aussi éprouvée par les sens. Les perspectives sur le ciel sont associées aux variations de lumière. Les ciels étoilés sont croisés aux lumières de la ville. Le fleurissement environnant est relié à l’écoute du silence ou aux sonorités des oiseaux, ou au senti de la fraîcheur des arbres. Ambiance et paysage des éléments de nature de l’espace urbain sont mis au premier plan.

La présence de la nature et son ambiance paisible est considérée comme une ressource essentielle pour se reconnecter par les sens à soi, mais aussi au territoire dans lequel chacun vit. Elle permet de se connecter au vivant et plus largement à la durabilité du monde terrestre. Elle devient un marqueur du temps et un levier d’engagement. Ces expériences de nature apparaissent essentielles pour éprouver les lieux, les territoires urbains et leurs paysages et s’y projeter. Elle créent une possibilité d’expérience commune du monde, un réancrage sur terre qui semble participer du sentiment de communauté qui dépasse l’appartenance à la ville. Est-ce que les ambiances sensorielles liées à la nature supplantent ce qui caractérise le plaisir de la vie urbaine lié à une culture, à la publicisation du collectif ? N’assisterions-nous pas à un renversement entre la ville (ou la culture) et la campagne (ou la nature) ? Il semble que l’essence écologique et sensible de la ville est plébiscitée (Bailly, 2020).

3. Une redécouverte du proche et de ses espaces communs

Le confinement, en restreignant les déplacements a favorisé une redécouverte du proche (son immeuble, son quartier). Le plaisir de vivre en ville (ou la citadinité) se réinvente dans la proximité mais aussi dans une appréhension de la ville plus sensible, à même de créer des sentis (sensoriels), des ressentis (émotionnels et cognitifs) et des interprétations imaginaires, liées à une découverte et une expérience du vivant urbain.

La transformation des fonctions traditionnelles pour un temps donné de la ville modifie les possibilités de vivre en ville. Elle pose question :

« Avec le confinement, Je me repose cette question : qu’est-ce qu’on aime dans cette ville ? Pourquoi vit-on ici ? »

Malgré la perte des aménités urbaines et de ses affordances (Gibson 1977), soit les possibilités offertes par la ville aux citadins, la relation aux autres est plébiscitée. C’est la possibilité de voir les autres, y compris dans l’extrême proximité (relations avec les commerçants, les voisins…) qui réancre un plaisir urbain et un sentiment de citadinité. La civilité urbaine (ou la vie sociale) pourrait-elle être se fondre dans la proximité, dans des « micro-cités » [4] de voisinage ?

Nos premières analyses montrent que cette vie sociale (ou civilité) s’est en effet rapidement recomposée autour d’une triple stratégie pour renforcer d’abord un sentiment de coexistence, favoriser ensuite une sociabilité avec la famille et les amis proches, une recherche de sociabilité en face à face de proximité (voisinage, quartier). Le désir de vivre ensemble est mis à mal, lié à l’absence d’altérité qui est considérée comme un manque réel. L’absence de rencontres est toutefois pondérée selon les interviewés par un sentiment ambivalent entre une peur de l’autre (potentiel porteur de la maladie) et un désir de l’autre[5]. Les règles de civilité évoluent en conséquence entre ce qui est considéré comme acceptable ou non, générant de nouvelles « incivilités » sanitaires (non port du masque, regroupements…).

Le besoin de coprésence s’exprime par un besoin de se sentir être parmi les autres, de ressentir l’appartenance à une communauté humaine, celle des citadins qui sont confinés chez eux. Ce besoin s’est manifesté par la participation aux temps d’applaudissement partagés. Ce rituel est consigné comme important par une grande majorité des interviewés. Ce rapport aux autres confinés permet de se sentir appartenir à une communauté, de créer un lien à distance et de renforcer le sentiment de coexistence. Il permet de « s’apercevoir », « se faire signe », « s’échanger quelques mots », de « manifester sa présence », de « montrer qu’on est vivant ».

« Le soir, les applaudissements de 20H, chez nous, arrivent de loin. Ils résonnent entre les tours. Nous allons sur le balcon de notre chambre pour applaudir. Ce moment nous permet de voir les habitants (et amis) de la tour voisine située à 100 mètres. Pendant 5 à 8 minutes, nous applaudissons, chantons et utilisons divers moyens pour faire du bruit (pouêt-pouêt, trompette, casserole). On se fait de grands signes de la main entre habitants des tours et nous sommes heureux et rassurés de les voir physiquement ».

Ce temps d’applaudissement est aussi une manière de partager le pouls de la ville, nombreux se disant à l’affût du moindre signe de joie ou de colère comme cela a pu se manifester dans le quartier populaire des Hautes Noues à Montreuil où visiblement ce moment d’applaudissement exprimait aussi la critique des informations gouvernementales. :

« A 20 heures, en plus des applaudissements, des dizaines de personnes ont entonné le chant des gilets jaunes : « On est là ». Sous les masques, la colère ».

La présence des autres se manifeste aussi par le ressenti de la présence de ces voisins même quand il n’y a pas d’échanges avec eux.

« La configuration de nos balcons ne permet pas de parler avec nos voisins des étages inférieurs et supérieurs. Nous pouvons voir les avant-bras des personnes situées un étage en-dessous ou apercevoir les mollets des personnes à l’étage supérieur. Si nous voulions échanger ensemble, il faudrait se pencher au-dessus du garde-corps, ce qui est complètement impossible lorsque l’on habite au 26ème étage ! Donc non, nous n’échangeons pas entre nous ».

« J’ai eu la surprise que la voisine d’en face laisse sur le rebord de ma fenêtre une part de gâteau. Délicate attention de la maîtresse de maison… ce fut l’événement de la journée ».

« Mon palier est un espace très sombre. Le sol est noir brillant, les portes des locaux techniques sont aussi noires, seules les portes de secours sont peintes en rouge. Il n’y a pas de fenêtre. Cet espace révèle un côté moderne de l’immeuble, mais peut aussi paraître très obscur. Aujourd’hui, je l’ai trouvé très lumineux. Derrière ma porte d’entrée, un petit de pot de « Nutella maison » était déposé ».

La sociabilité s’est aussi réorganisée par les communications à distance pour compenser la privation de relation sociale. Elle exprime le besoin de sociabilité de tout un chacun. Elle s’est d’abord centrée sur les possibilités d’être ensemble virtuellement (réseaux sociaux, appels WhatsApp, apéros Skype,…). Rapidement (au bout d’une à deux semaines), cette sociabilité virtuelle s’est effritée, étant considérée comme « illusoire », « factice », « triste », « entretenant des relations artificiellement ». De la même manière, l’usage des réseaux sociaux s’est distendu avec le temps, avec même des situations d’agacement face à la mise en scène de la vie privée d’autrui (photos de soi…). Pour un grand nombre d’interviewés, les relations se sont centrées sur les proches (famille, voisins, amis), où la fine connaissance de l’autre permettait une « vraie » relation à distance. Le plus souvent, ces échanges étaient interindividuels par des appels téléphoniques, même si certains soulignent qu’ils multiplient les formats de contacts numériques de manière complémentaire à ces relations considérées « plus vraies ».

« Je prends d’une manière générale davantage de nouvelles de ma famille, mes amis, mes amies. Puisque nous ne pouvons plus nous voir, nous nous écoutons. Impression de revenir aux années 90, avant l’apparition du téléphone portable, et un peu en adolescence, lorsque j’étais pendue des heures au téléphone avec les amies du lycée ».

« Avec la famille, c’est plutôt avec mes parents. Je veille à les appeler plus souvent que d’habitude »

« Samedi, nous avons fait un apéro-Skype avec des amis. Nous n’avons parlé que du Coronavirus…nous sommes resté une heure environ « ensemble » puis avons raccroché. C’était un peu triste ».

« Avec mes amis proches, les échanges sont assez nombreux et variés, sms, WhatsApp, tél, visio… On se fait signe. On maintient le lien ».

Au delà de ses relations virtuelles, le besoin d’un rapport aux autres « réels » s’est ancré dans une sociabilité de proximité quand elle était possible. La vie de voisinage a été dans certaines situations extrêmement renforcée (elle préexistait le plus souvent, permettant des arrangements, des systèmes d’entraide, des rencontres régulières[6]). Elle s’ancre alors dans les espaces communs (palier, cour, jardins collectifs) autour de rencontres souvent informelles, de partage de café ou apéro, de jeux pour enfants ou adultes, de bricolage, jardinage… Elle fait parfois émerger des personnes ressources pour gérer les initiatives communes (tournoi…). Cette sociabilité à l’intérieur de l’immeuble semble se jouer plutôt pour les copropriétaires que pour les locataires.

« De bons contacts se sont instaurés entre les voisins de mon immeuble. A vrai dire, l’ambiance est plutôt bonne à la base, donc les échanges, les propositions d’aides se sont faites naturellement. Des propriétaires possédant un pied à terre ont même proposé de mettre à disposition leur appartement pour que nous puissions y travailler, changer d’espace. Des listes de DVD ont circulé, j’ai pour ma part proposé de l’aide aux personnes les plus âgées ou les plus fragiles. J’ai l’impression que solidarité et fraternité sont apparues… vont-elles durer ?

« Les apéros dans la cour se sont intensifiés. Cette fin de semaine, les apéros se sont succédé chaque soir dans la cour. Une entente tacite pour limiter la présence de tous au même moment ».

« Une vraie solidarité et une vraie entraide, et une vraie bonne humeur s’est développée dans mon immeuble. Une boucle de mails a été mise en place, des échanges de livres et DVD ont été instaurés, j’ai pu emprunter une ponceuse à un voisin pour rénover une table, j’ai emprunté une télé à une voisine qui finalement me la donne car elle ne l’utilisait plus ».

« Le midi je vais dans la cour prendre mon café et je discute toujours avec quelques voisins (en respectant les distances…) ».

Il faut noter que la sociabilité semble s’organiser aussi selon des règles de sociabilité antérieures. Pour certains, les propriétaires s’autoriseraient plus la rencontre dans les communs que les locataires, les voisins qui discutaient préalablement plus volontiers se rapprochent plus que ceux qui étaient auparavant considérés distants.

« Encore des apéros dans la cour. Quasiment que des propriétaires, les locataires ne se joignent pas à nous. D’une manière générale, même si nous nous saluons, les locataires ne s’étendent pas, ne discutent pas. C’est fascinant de voir à quel point ce facteur social joue dans les relations entre nous ».

« Les autres me sont plus proches, les autres me sont plus lointains. Parmi mes voisins, il y a ceux de qui je me rapproche, et ceux qui continuent de filer sans rien dire. Il passe comme des ombres dans les parties communes. Le virus exacerbe-t-il leurs angoisses ? »

« On se rapproche des personnes dont on était déjà proches dans l’immeuble. Les autres maintiennent leurs distances comme à leur habitude. Ils ne s’arrêtent pas pour parler quand on se croise. Et là, on sait, que ce n’est pas le temps qui leur manque, leurs urgences qui les pressent ».

Sans surprise, cet usage est source de conflits d’usages notamment avec les personnes qui choisissent de s’isoler et de vivre un confinement plus strict.

« Certains voisins (que je savais déjà peu tolérants) se révèlent l’être encore moins : une dame de 65 ans environ, relativement aigrie et angoissée par le Covid me semble-t-il, a tenté de faire la guerre aux trois enfants en bas âge qui jouent dans la cour 2 fois 1 heure par jour… finalement elle s’est fait rembarrer par plusieurs voisins, par voie de mails ».

La vie de quartier s’est également globalement trouvée renforcée (lien aux commerçants, rencontre dans les impasses pour faire jouer les enfants, discussion avec des voisins connus par les fenêtres, invitation d’amis chez soi… Ceux qui n’ont pas de relation de voisinage dans leur immeuble soulignent plus les relations au sein du quartier (commerçants, connaissance de quartier).

« Je passe à la pharmacie, c’est l’occasion d’échanger un peu. Et vous la protection ? Et vous le télétravail ? Puis je pars marcher direction les berges du Rhône où se croisent joggers, cyclistes, marcheurs, parfois à plusieurs… Je comprends mieux les barrières d’interdiction d’accès au fleuve. J’appelle les parents en marchant ».

« Je sors appelle mon amie Cécile qui habite à côté pour savoir si elle ne ferait pas sa pause. Ils la font déjà à 4… ».

[4] En référence au Microcities de Margaret Crawford (1999).

[5] A noter, la conscience des inégalités entre ceux qui ont un chez soi et ceux qui n’en n’ont pas est souligné par l’évocation des situations désastreuses des sans abris, des « migrants » est également soulignées.

[6] Inversement, un certain nombre de personnes n’a pas pu bénéficier d’une vie de proximité (grands immeubles, immeubles vidés par les départs dans les résidences secondaires).

Cette sociabilité de proximité passe par la recherche d’espaces communs de proximité pour compenser la perte de possibilité de vivre les espaces publics, et bien sûr de parcs. Elle passe par l’utilisation des parties communes mais aussi des espaces privés accessibles entre les immeubles ou aux abords d’infrastructures (remblai naturel, etc.). Est-ce que ces lieux privés ne seraient pas des espaces d’urbanité à investir dans la conception urbaine ?

« La cour de l’immeuble est devenue quelques heures par jour une cour d’école, c’est agréable de voir cette cour pavée habituellement si silencieuse, vivre un peu ».

« En bas, des panneaux accrochés au jardin enfant nous informant, voire nous imposant de « Rester chez vous !». L’herbe a poussé, des fleurs ont éclos dans le parc mais aussi au niveau des bordures du jardin d’enfants. Alors on s’y installe faute de mieux ».

« Running très tôt le matin (un jour sur deux environ). Je trouve que la ville est calme, mais pas complètement déserte non plus. Je cours sur la chaussée. J’adore cette sensation. Et je me suis habitué à voir les files d’attente, les contrôles de police. Je m’effraie un peu de ma capacité à m’adapter à cette situation ».

L’usage de la ville renverse le rapport aux aménités habituelles, aux mobiliers urbains, aux matériaux, au profit à nouveau de la nature :

« Les différents espaces aménagés avec des bancs, fontaines, luminaires et jeux pour enfants : on les a fermés, on les évite, on s’en éloigne. Ces surfaces métalliques ou en bois semblent contenir ou conserver des traces de virus. Pour contrer ces restrictions et ces craintes tout en profitant des espaces publics, les personnes s’assoient et s’allongent dans l’herbe, sur les rebords des trottoirs ou comme ma fille, grimpent dans les arbres. Les surfaces enherbées, les troncs, le feuillage ou le sol ne semblent pas être nocifs pour la santé, et deviennent des surfaces attractives ».

« Des endroits de la ville qui resteront marqués par cet épisode. Le banc où je me suis assis le dernier jour pour boire mon dernier café et la viennoiserie achetée, avant d’être cloîtré. Et déjà, on me regardait en passant. Qu’est-ce qu’il fait là ? On s’affairait encore, pressé de je ne sais quoi, peur de manquer de je ne sais quoi ».

La projection de l’utilisation des locaux vides est aussi mentionnée : les locaux et appartements vides pourraient être accessibles pour étendre l’espace de chacun. Ils renvoient aussi à une forme de mystère, ne cachent-t-ils pas une autre vie ?

« Les locaux vides dont on pourrait profiter en attendant, étendre notre espace. Au rez-de-chaussée, une dentiste, une kiné, un local racheté par quelqu’un. D’autres appartements vides, des personnages en voyage, d’autres qui n’habitent pas là, ceux qui sont partis au dernier moment dans leur maison de campagne ».

« Je me souviens d’avoir cherché, il y a quelques années à New York, l’existence de bars « clandestins » avec une amie. Il s’agissait alors d’un jeu. Il fallait repérer les lieux à une petite lumière rouge située sur la façade, avoir un mot de passe pour traverser un Deli (une boutique d’alimentation indienne) pour accéder à l’arrière-boutique ou au sous-sol aménagé en bar. C’était très amusant et n’avait absolument rien d’illégal ou de dangereux. Je me demande si aujourd’hui, avec la fermeture des bars et autres « lieux de convivialité » comme on dit maintenant, de tels endroits se sont ouverts à Paris ».

«Je me demande si aujourd’hui, avec la fermeture des bars et autres « lieux de convivialité » … se sont ouverts à Paris ».

Elle amène aussi à une inquiétude sur la possible reprise de l’animation urbaine après le confinement :

« Quand j’imagine ma ville quartier, j’espère qu’elle restera populaire et bigarrée… ».

Cette recherche d’espaces communs s’observe également dans l’utilisation des rues secondaires, la chaussée pouvant être utilisée grâce à l’absence de circulation automobile et un contrôle social moins présent, offrant des formes de rencontres plus informelles et pour les SDF la possibilité de s’installer. La citadinité liée à l’espace public semble se rejouer en partie dans une expérience sociale de la proximité, selon des règles de civilité plus souples et négociées. Elle souligne le besoin de lieux du proche, diversifiés, avec des qualités singulières (vues sur les paysages urbains ou naturels, présence de nature, ambiances sensorielles singulières) et des possibilités de rencontres dont il est apparu nécessaire d’en réinventer les contours dans l’espace temps contraint du confinement.

Cette “ville-quartier” qui se dessine à l’échelle du local ou de la proximité, est révélée par la limitation des déplacements. Elle souligne l’importance de proposer les espaces communs ou des espaces publics en retrait ou des voiries « secondaires » moins dédiées à la voiture, de rechercher des qualités paysagères et bien sûr d’appropriation. Elle invite à privilégier la ville marchable (Speck, 2012), les espaces publics et communs de rencontre créant de nouvelles centralités du proche, la renaturation de la ville pour améliorer la perception de sa qualité urbaine, de son urbanité.

4. Pour ne pas conclure : la perte de vie urbaine comme révélateur de dimensions urbaines liées à la qualité paysagère et des ambiances des lieux communs du proche

L’analyse de l’évolution du rapport à la ville des journaux de bord révèle une strate urbaine habituellement mise au second plan. L’absence de vie urbaine a conduit, par compensation, à souligner une forme de relation à la ville plus éprouvée et contemplative. Elle s’est réinventée, comme un besoin de perpétuer son désir d’habiter la ville, en se centrant sur la qualité des ambiances perçues (sons apaisés, lumières changeantes, vue, odeurs et sons de la végétation, variation des saisons, …), sur le lien à la nature et aux paysages (depuis chez-soi, lors des promenades) et sur les lieux du proche (partie commune, parvis, placette et rues secondaires, commerces…). Elle souligne les liens étroits entre les sensations, la nature et le plaisir de vivre la ville (autrement dit une forme de citadinité), entre les lieux du proche et du lointain, la vie sociale et la vie urbaine.

En ce sens, elle introduit des dimensions de la qualité urbaine souvent peu prises en compte dans les politiques urbaines. La qualité n’existe pas en soi. Elle se construit à l’interface des espaces, et de leur appréhension socio-cognitive et sensible (Bailly et Marchand, 2019). Elle s’intéresse ainsi aux dimensions qualitatives de la ville, qui relèvent des perceptions, représentations et expériences de l’espace urbain. La qualité urbaine ne saurait se réduire à des chartes de compositions urbaines, architecturales et paysagères. Elle renvoie aussi aux possibilités d’expériences des lieux et territoires (affordances – Gibson, 1977), aux opportunités de vie sociale et d’appartenance sociétale (qualité de vie) aux ambiances multisensorielles des espaces (qualité d’ambiance), aux paysages proches et lointains, urbains et naturels qui inspirent des sentiments et émotions (qualité paysagère), à la dimension restauratrice des lieux (qualité environnementale), au sentiment de vie parmi les autres formes de vie (qualité de la vie) et au bien-être et sentiment de vie (qualité d’être). Autrement dit, la qualité urbaine se décline en de multiples dimensions qui favorisent une appropriation socio-urbaine mais aussi sensibles, par les sensations, émotions, imaginaires qu’elle favorise (ou pas) (Bailly, 2018).

Elle souligne ainsi l’importance de la qualité des ambiances urbaines par l’attention portée aux multiples sensations sonores, visuelles et lumineuses, olfactives, kinesthésiques, etc. Le mot ambiance, issu du grec « englobement » renvoie à une expérience de nature imperceptible, diffuse, ressentie dans un lieu donné. Sa définition reste controversée, variant selon les disciplines et étant « probablement la chose du monde la plus facile à ressentir et la plus difficile à expliquer » (Thibaud, 2007). Une ambiance est en effet le lieu d’interaction de notre expérience sensorielle (sonore, visuelle, lumineuse et climatique…) tout en étant liée aux pratiques de l’espace, à l’altérité, aux signes marqueurs du collectif, de la société. Jean-Paul Thibaud (2007) définit les variations d’ambiances comme un processus et modalités d’émergence des ambiances urbaines. Celles-ci sont considérées comme un espace-temps éprouvé en termes sensibles, éprouvé au double sens d’être ressenti et mis à l’épreuve. Cette relation aux ambiances souligne l’importance de ce fond de la ville (Augoyard, 2015) qui est rarement mis en avant spontanément par les citadins et rarement considéré par les politiques urbaines. La considération des ambiances sensorielles implique de considérer leur existence physique (qui peut être caractérisée, mesurée et cartographiée) et les sentis et ressentis des espaces urbains qu’elles favorisent. Son, lumière, vue, odeurs, thermies, mouvements… sont éprouvés, incorporés, à défaut d’être objectivés. Cet environnement multisensoriel engage de fait notre perception positive ou négative individuelle, plus ou moins partagée, qui favorise l’attractivité ou non des espaces urbains. Sa considération reste de ce fait en grande partie un impensé de la conception des espaces aménagés alors qu’elle pourrait renforcer l’expérience des lieux.

Elle révèle l’importance du lien à la nature, en tant que lien au temps et aux paysages de la ville et plus largement du monde. Le paysage est plus qu’une mise en nature d’un espace. Il est plus qu’une appréhension esthétisante du « beau paysage » ou environnementale du paysage écosystémique. « Tout est paysage » titrait Lucien Kroll, (2001), du moins potentiellement, dans la mesure où il exprime la relation distanciée des Hommes à leur milieu de vie présent, passé et futur. En effet, si le paysage est étymologiquement lié au pays, il désigne aussi la représentation picturale, littéraire et poétique du monde. Il est relié à l’expérience humaine in situ et à celle de projet (aménagement, gestion, protection paysagère) comme le rappelle la Convention européenne du paysage (2000). Ainsi, le paysage est autant réel que représenté, créé qu’éprouvé. Il est une possibilité de ressentir le monde en relation avec sa propre existence en tant qu’être, en tant que communauté humaine par des jeux d’horizon, de compositions urbaines favorables à la contemplation, des évocations imaginaires, aux expériences et émotions partagées des lieux (Bailly, 2018).

Elle montre l’importance des lieux de proximité, aussi petits soient-ils, des lieux en retrait des flux plus ou moins cachés et disponibles pour des appropriations plus libres, qu’ils soient privés (liés aux parties communes) ou publics, qui offrent des possibilités de rencontres et d’appropriations. Il s’agit de lieux (dans la mesure où ils sont vécus) et non d’espaces d‘aménités.

Cette strate urbaine révélée par le confinement questionne les politiques urbaines et leur aptitude à penser des territoires favorisant la relation aux ambiances, à la nature et aux paysages, à soi et aux autres. Elle invite à penser une ville plus respectueuse des dimensions non seulement sociales mais aussi sensibles qui ont été révélées par le besoin de sentir, ressentir, imaginer la société des humains. Elle questionne les politiques publiques dans leur capacité à prendre en compte cette dimension diffuse et sensible, susceptible de démultiplier les sentis (sensoriels), les ressentis (émotions, sentiments et affects), les imaginaires. Ceux-ci apparaissent comme autant de ressources pour redonner du sens à la citadinité.

Cette relation au lieu du proche éprouvée dans le présent, quand l’accès à la ville est limité dans le temps et l’espace, pose question. André Corboz (2001) parle de territoires sémantisés, de territoires palimpsestes, issu d’un aller-retour entre leur réalité physique et leur représentation. Leur représentation renvoie à l’esthétique collective (production de formes poétiques) et à l’esthétique personnelle (en relation à la subjectivité individuelle). Elle induit un espace d’expérience partagé, qui s’ancre dans la mémoire des lieux pour vivre le présent, projeter le futur. Comment les inscriptions temporelles se définissent quand les expériences personnelles et collectives s’ancrent dans le présent ? Quelle mémoire personnelle et collective va-t-il rester de ce temps réduit au présent ? Cette unique temporalité peut-elle favoriser des représentations et mises en récit partagées ? Peut-elle créer une identité alors que celle-ci résulte d’une mise en récit collective de l’histoire, du patrimoine, des particularités d’un lieu, de son image et de sa représentation ?

L’émergence de dimensions liées aux ambiances urbaines, aux lieux du proche et à la nature et aux paysages urbains nous semble être révélatrice d’une strate urbaine qui participe de la qualité urbaine et de la reliance territoriale et qui semble renouveler les fondements de l’urbanité, en particulier à la citadinité, la civilité et la citoyenneté.

Ces dimensions cachées mettent en exergue la disjonction entre le logement (qui apparaît comme un refuge et qui concentre partiellement les fonctions dédiées à la ville) et l’espace urbain (réduit à des vécus liés à des lieux de proximité, des ambiances et des possibilités de rapport à la nature et au paysage). Cette disjonction favorise une évolution des rapports de proxémie selon d’autres règles de civilité que celles énoncées par T.H. Hall (1966). Elle engage une individualisation, voire une atomisation du rapport à la ville. Le soi et le chez soi paraissent se déployer au détriment du Nous et de la ville. Les espaces urbains et la vie urbaine (citadinité) se diluent temporairement dans les lieux communs du proche. La vie sociale (civilité) se réduit à des formes d’entre soi dans la proximité ou dans quelques relations à distance. La vie politique (citadinité) se concentre sur un agir individuel au détriment du collectif. Les temporalités se contractent dans le seul présent. Ces évolutions questionnent la conception urbaine en révélant le lien individuel des citadins à leur ville, qui tend à se diluer dans le collectif quand la vie urbaine s’anime. Elle engage ainsi une série de tensions entre des aspirations d’une vie urbaine, sociale et sensible, difficilement conciliables, entre une ville du proche et métropolitaine, entre la ville édifiée et la ville-nature, entre la dynamique de vie urbaine et du vivant, entre une ville publique (espace public) ou d’espaces communs (réduits aux lieux collectifs)… Elles questionnent dès lors la conception urbaine dans sa capacité de mise en relation, ou même de reliance territoriale entre des vécus urbains contradictoires.

Bibliographie

Bailly E. et Marchand D., 2019, Penser la qualité, ville résiliente et sensible, Bruxelles, Mardaga.

Bailly E., 2018, Oser la ville sensible, Nantes, Cosmografia

Bailly E., 2015, « L’appréhension du paysage urbain, une opportunité pour renouveler la conception urbaine », in Biodiversité, paysage et cadre de vie, La démocratie en pratique, Yves Luginbuhl (dir.), éditions Victoires, Paris

Bailly E., 2013, « Des espaces publics aux espaces paysagers de la ville durable », Articulo – Journal of Urban Research [Online], Special issue 4 | 2013

Becker H., 1982, Arts Worlds, Berkeley, University of California Press

Crawford M., 1999, « Blurring the boundaries public space and private life » in Chase J., Crawford M., Kaliski J., EveryDay Urbanism, the Monacelli Press, New York

Gibson, J. J. (1977). The theory of affordances. In Shaw, R., & Bransford, J. (Eds.), Perceiving, acting, and knowing: Toward an ecological psychology (pp. 67-82). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Hall, E.T., 1966, La dimension cachée, Seuil, Paris

Kroll L., 2001, Tout est paysage, Paris, Éditions Sens et Tonka

Lévy J et Lussault M. (dir.), 2013, Dictionnaire de la géographie et de l’espace des sociétés. Belin, Paris (1e éd. 2003), p. 1078–1081

Speck J., 2012, WALKABLE CITY: How Downtown Can Save America, One Step at a Time, North Point Press

Strauss A., 1978, « A Social World Perspective », dans Denzin N. (dir.), Studies in Symbolic Interaction, vol. 1, Greenwich, CT, JAI Press, pp. 119-128

Thibaud P., 1992, « L’architecture et l’esprit de l’urbanisme européen», in Ouvrage Collectif, Citoyenneté et urbanité. Entretiens de la ville I, série «Ville et société», éditions Esprit, Paris

Thibaud, J.-P., 2007, Variations d’ambiances. Grenoble, Publications du Cresson

Weber M, 1921 (reed .2013), La ville, La Découverte, coll. « Politique et sociétés », Paris

Younes C., 2015, Métamorphes in Morphogène et dynamiques urbaines. In Franceschelli, S., Gribaudi, M., Le Bras H., Les ateliers de morphologie, EHESS –EnsAD, pp. 54-62