Quand nos corps se déplacent dans l’espace de la ville, ils négocient à chaque fois leur emplacement, leur propre positionnement à travers les règles existantes, qu’elles soient ou non écrites, pour établir des relations avec l’espace et avec les autres êtres qui occupent ce même espace.

On peut dire que la règle coexiste toujours avec la ville sous des formes qui nous sont plus ou moins conscientes, tant rationnelles qu’affectives. La règle est partout, dans les normes qui gèrent les flux, dans celles qui réglementent les temps et les rythmes de la ville, dans celles qui disciplinent les usages, celles qui orientent nos relations mutuelles. Les règles, quand elles sont partagées, sont à la base de la constitution d’une « communauté ». Et, ces communautés, notamment les communautés urbaines, se forment à travers des processus qui sont avant tout affectifs, c’est-à-dire que les modalités par lesquelles nous produisons la citoyenneté dans la ville dépendent de comment chacun d’entre nous répond affectivement aux rencontres avec les autres, avec les espaces, avec les normes de l’urbain. C’est par ces rencontres que des formes ordonnées se produisent, se démontent, se reproduisent, se négocient. Et la citoyenneté est la manière « d’être part de la ville », de se mettre en relation avec la ville et ses habitants, d’être citoyen à travers la façon de vivre et pratiquer la ville (Canepari, Rosa, 2017). Comme le dit Isin, la ville est un lieu avant tout social « grâce auquel la vie des gens s’organise, se relie à celle des autres et acquiert un caractère social » (Isin, 2009).

Les règles qui régissent nos pratiques sociales urbaines sont soit écrites – des lois et des normes – soit la résultante d’un processus de négociation avec et dans l’espace quand, en l’occupant et le traversant, nous faisons des rencontres et réagissons à ces rencontres avec nos propres histoires, connaissances, attitudes (Simone, 2004). Ce processus, mutable et imprévisible, réalise des configurations collectives qui sont en mesure d’ordonner l’espace urbain, au moins de manière temporaire, même si son caractère reste toujours ouvert et évolutif. Les configurations collectives dans l’urbain peuvent être donc plus ou moins fixes, plus ou moins temporaires, plus ou moins ouvertes au changement, en fonction des possibles rencontres que l’espace favorise ou défavorise.

Les ordres spatiaux qui constituent le mode de cohabitation en ville sont toujours mis à l’épreuve par de nouvelles lois ou normes, de nouvelles pratiques, de nouveaux usagers ou habitants. On observe cela par exemple, quand un groupe de nouveaux arrivants occupe une portion d’un espace public qui avait été déserté ; quand des femmes s’assoient sur une terrasse peuplée généralement uniquement par des hommes ; ou encore quand des travaux dans la rue nous obligent à prendre un nouveau chemin…

Dès notre plus jeune âge, nos déambulations en ville nous conduisent à négocier avec l’espace, avec les autres et avec une multitude de règles. Cet apprentissage et cette pratique constante nous permettent d’intégrer la communauté, de construire l’ordre social lui-même à la base de la production de la ville et de la vie politique qui constituent la citoyenneté. Chacun développe sa propre capacité d’agir. Quand les règles changent, nous nous adaptons, nous réagissons, nous trouvons de nouvelles modalités d’action.

Que se passe-t-il quand ces règles qui régissent les relations et donc le fonctionnement social changent soudainement et radicalement ? Comment impactent-elles la citoyenneté, le rapport social et le devenir politique des citoyens ? Comment parvient-on à négocier avec des règles inédites et soudaines ?

1. Des règles inédites / Premier confinement

C’est ce que nous avons vécu lors du premier confinement. La discipline sanitaire nous a imposé subitement de nouvelles règles de cohabitation sociale très strictes. Ces règles ont totalement remis en cause nos modalités de relation avec l’espace urbain et les autres membres de la communauté urbaine donc notre rapport à la citoyenneté.

Pendant ce premier confinement, qui a duré environ deux mois, aussi bien en Italie qu’en France, les normes nous ont imposé en premier lieu, un éloignement vis-à-vis de l’espace public avec un mot d’ordre « restez chez vous », et en second lieu, la prise de distance avec les autres avec « la distanciation sociale ». Cette imposition très forte, qui nous interdisait l’espace commun extérieur et le contact avec tout corps étranger – ou plutôt tout corps extérieur à notre espace privé – a généré plusieurs effets sur nos pratiques, nos perceptions, notre vécu. D’abord, chacun a dû renégocier son intérieur qui soudain n’était plus adapté aux nouvelles exigences, aux nouveaux habitants parfois, aux temps modifiés des usages et des habitudes. L’analyse du corpus d’entretiens et journaux de bord illustre comment, au fil du temps, le chez soi est devenu de plus en plus étroit et étouffant et la cohabitation entre co-confinés de plus en plus compliquée.

Ensuite, nous avons découvert un autre espace extérieur, une autre ville, totalement transformée par la force et l’ampleur du changement des règles. La ville était devenue étrangère, méconnaissable. Cette étrangeté était à la fois le résultat d’une exclusion et en même temps celui d’une rupture dans la familiarité des lieux.

« Paris me manquait, alors que j’y vivais. J’ai alors compris que Paris, malheureusement, n’était plus Paris : finies les possibilités de promenade le long des quais, finies les expositions, finis les pots dans les cafés, finies les discussions sur les trottoirs du quartier, finies les queues devant les cinémas, finis les rires des jeunes filles espiègles et insouciantes dans leur tenues printanières… Les voitures, le bruit, l’agitation, l’animation des rues, tout ça a disparu. (..) Où est passé Paris ? Où est passée la ville ? On est loin de cette réflexion de Robert Musil, dans l’Homme sans qualités : « On reconnait les villes à leur démarche, comme les humains. », car Paris n’a plus de démarche, Paris est paralysé. »

Les conséquences de ce changement inouï des règles de cohabitation en ville, qui ont empêché les citoyens de demeurer dans l’espace public (il faut alors le fréquenter le moins possible et le traverser rapidement tout en disposant d’une raison précise pour le faire) se reflètent sur les sens par lesquels nous sommes habitués à comprendre et interpréter la ville, par lesquels nous construisons notre relation affective avec la ville et avec les autres êtres qui partagent le même espace. D’un côté, la ville apparaît calme, une fois tous les bruits disparus. De l’autre, la présence dans l’espace de ceux n’ayant pas la possibilité de rester chez eux faute de domicile, notamment les sans-abris, se manifeste de manière puissante car elle n’est plus dissimulée par la foule.

« Le quartier d’habitude animé en cette période de ramadan est vide : personne ne discute sur les bancs, ne se réunit, ne rigole. Tout est si calme… À 20 heures, hier, une personne a aussi lancé un feu d’artifice du pied des tours ».

« J’essaye de voir du positif dans tout ça, genre le calme et les petits oiseaux, genre je ne cours plus partout, genre je prends le temps de. Mais ce n’est pas mon choix. Je vois sûrement ce que je n’aurais pas vu s’il n’y avait pas eu cet arrêt sur image obligé : je vois que la vie peut s’écouler plus lentement, plus tranquillement. Mais ce n’est pas mon choix. Ma vie c’est voir les gens et faire des choses avec eux, c’est la vitesse et la mobilité. (…)J’entends des centaines de mouettes aujourd’hui. Mais je suis privée de l’espace public, et la mer est loin. Quand je suis sortie hier, j’étais surexcitée, j’avais l’impression de partir à l’aventure. Résultat, ça m’a fait du bien, c’est sûr, mais je suis rentrée crevée et légèrement déprimée, à cause de ce vide, de ce silence, de cette immobilité des rues. Ce n’était pas si intéressant ».

« Paris est étrange, calme (je vis dans un quartier populaire très animé de jour comme de nuit). L’air semble moins pollué, les grilles sont baissées. J’ai l’impression d’être un 15 août perpétuel, ou de retour d’une grande fête à 6h du matin quand je marche dans la rue en rentrant me coucher. Mais là, c’est le calme perpétuel. Je perçois aussi plus les SDF, qui ne sont plus noyés dans une masse et se retrouvent dans des situations bien plus critiques que d’habitude. Je ne m’y sens pas spécialement bien. Ce calme n’est pas naturel, ni habituel. Les gens ont peur, les rues sont désertes, les rues sont sales aussi (coulures de sodas ? De bières ? Déjections canines ? Crachats ?), je veux dire beaucoup plus sales que d’habitude ».

Une fois la discipline sanitaire imposée et la ville vidée de ses fonctions, ses flux, ses bruits et ses rencontres, la relation avec l’urbain a produit des sentiments négatifs, tels que la peur, l’inquiétude, le repli, et une conséquente diminution du pouvoir d’agir. Or, le pouvoir d’agir est précisément cette capacité – qui se matérialise dans la ville et grâce à la ville – que les habitants d’une ville ont d’agir comme êtres politiques. Le pouvoir d’agir n’est pas tel car attribué par une citoyenneté de droit, il résulte plutôt de l’appropriation des tous les possibles agencements que la ville offre en tant que lieu du social (Isin, 2002).

Cette impuissance s’exprime, parmi beaucoup de personnes interrogées, par l’évitement du regard de l’autre dans la rue, comme si même ce contact visuel pouvait nous mettre en danger. La relation avec l’autre dans l’espace de la ville est ainsi complètement coupée.

« Je croise quelques promeneurs, seuls, l’œil fuyant, une jeune femme emmaillotée jusqu’aux yeux dans une grosse écharpe de laine (il fait environ 20°) et la tête baissée… »

« On s’évite, on se détourne des personnes, à cause de la règle des « un mètre de distance », à cause de la « distanciation sociale » nécessaire mais j’ai remarqué que l’on évite aussi les regards. Comme des animaux qui ont peur de croiser le regard d’un chien méchant… »

« Certes, il faut se rendre à l’évidence, la vie quotidienne est transformée : ces files d’attente devant le Monop’ ou la boulangerie, la façon dont les gens évitent de croiser le regard les uns des autres, soit par crainte d’y lire un aveu ou au contraire ou soupçon (…) »

Autre élément imposé par les nouvelles règles sanitaires et qui semble intervenir de façon très puissante dans la négociation affective avec l’autre dans l’espace urbain : le masque. Le masque n’est pas seulement l’élément le plus visible du nouveau dispositif sanitaire et donc le plus éclatant et difficile à contourner, il a aussi affectivement un impact fort dans le processus de revendication de son espace par rapport à celui de l’autre. Cet objet, qui nous rend tous égaux vis-à-vis de la situation d’urgence, nous rend aussi semblables, réduit les différences qui caractérisent et influencent la fréquentation de l’espace public, limite notre capacité à interpréter les intentions des autres, nous rend plus vulnérables et nous affaiblit.

« J’ai retrouvé un masque de chantier dans la cave mais je n’arrive pas à le mettre. Pourtant beaucoup de gens en portent dans la rue….et je me rends compte que ce qui me manque et me met mal à l’aise, ce sont les sourires. Les sourires masqués par les foulards, les écharpes, les masques…le manque de sourire. »

« Je n’avais pas mis mon masque et j’ai vu qu’elle en était très contente et même soulagée, je pense que voir tous les gens avec des masques la stresse. Je porte un masque lorsque je vais dans des magasins ou lorsque je sens qu’il y a beaucoup de monde, c’est un effort pour moi car c’est vraiment pas agréable ! Mais comme je sors peu le problème se pose rarement. »

Cette perte ou diminution du pouvoir d’agir, qui a affecté d’une manière plus ou moins aiguë la plupart des citoyens soumis aux nouvelles règles, a engendré ensuite, après le premier moment de sidération, des réactions individualisées allant de petits arrangements pour transgresser la règle au contrôle social. Par exemple, des rendez-vous « illicites » étaient organisés pendant l’heure de sortie, pour pouvoir rencontrer une amie en vrai, (à la place d’un apéro sur zoom). Ou encore, un usage malin de l’attestation permettait de prolonger la présence à l’extérieur ou au-delà du périmètre autorisé. En Italie, nous avons assisté à un phénomène de « policiarisation », c’est-à-dire à une forme de prise en charge, de la part de certains citoyens, de la surveillance de l’autre : du voisin, du passant, du joggeur, du promeneur de chien…

« Je suis également allée chez mon amie Christine pour lui ramener des choses et nous avons bu un café dans son magnifique jardin. Je n’avais pas mis mon masque et j’ai vu qu’elle en était très contente et même soulagée, je pense que voir tous les gens avec des masques la stresse. »

« Le confinement se prolonge et devient de plus en plus contraignant pour chacun. J’ai fait une entorse au règlement en me rendant une heure chez Virginie. Nous sommes restées dans son jardin à bonne distance l’une de l’autre. Les garçons de leur côté sont sortis ensemble acheter des bonbons au Monoprix, alors que les courses doivent être faites par une seule personne par foyer. Bref, je sens bien que nous sommes tous tentés par le « relâchement » que les responsables nous présentent comme inacceptable à ce stade de la pandémie. »

« J’ai franchi le cap : suis allée voir une amie chez elle : Satanas ! Hier, après mon zoom du matin. On a respecté 1m50 et on a parlé, parlé dans le désordre et dans tous les sens, on s’est coupé la parole, on a parlé pour ne rien dire, on s’est énervées ensemble. »

« L’autre jour, au supermarché, j’ai été prise à partie pendant que je parlais avec une connaissance. On s’est mis à discuter, à distance, tous les deux avec le masque. Une vendeuse s’est approchée et nous a demandé d’arrêter. Je me suis sentie jugée, j’ai remarqué qu’un garçon nous regardait plein de reproches. Ma sensation est que d’un côté il y a des gens qui ne respectent pas les règles et de l’autre la situation est exacerbée. C’est difficile de penser de calculer le temps que tu passes avec quelqu’un, même à distance… »

Dans les deux cas, ces réactions avaient pour objectif de récupérer une capacité d’agir empêchée.

Comment ces consignes ont été intégrées, incorporées ? Comment ces règles, qui bloquaient notre capacité d’agir dans la ville, ont été négociées ? Comment ont-elles transformé la relation de chacun avec les corps étrangers et la ville elle-même ? Qu’est-il arrivé à la communauté ? Et quid des droits à la pratique de la ville, à une citoyenneté ?

Quand le confinement a été établi par décret, l’impératif était de se protéger et protéger la collectivité de la maladie en restant chez soi, distants. Le mot d’ordre était de préserver son immunisation au virus par des mesures physiques d’abord, alors que le vaccin était encore une possibilité lointaine.[1] L’acceptation de ce sacrifice s’est accomplie de manière collective, mais cette perte de liberté et de puissance d’agir a généré des réactions affectives, de la peur à la rage.

« Encore une fois, ma liberté de me déplacer a disparu. Normal, un virus tue des gens, nous sommes en crise sanitaire, il est bien connu historiquement que dès lors qu’une crise survient à échelle nationale et internationale les premières choses qui disparaissent sont les libertés du peuple, les libertés de la masse populaire. Bonne solution ou pas, je n’ai pas de réponse ; il faut endiguer le virus et éviter la propagation à tout prix, mais où est le matériel de dépistage du coronavirus ? Où sont les masques et les gants ? Pourquoi manque-t-il du personnel hospitalier ? Pourquoi la France n’arrive pas à gérer ? »

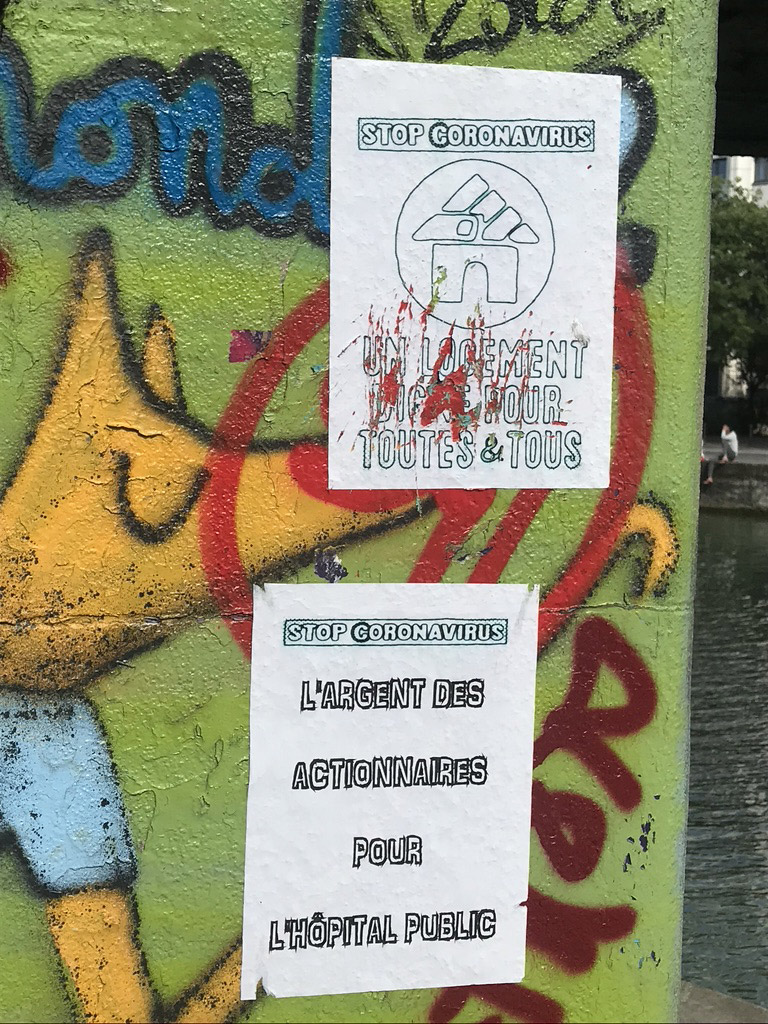

« Sous les masques, la colère. Et des slogans que je me suis mise à glaner sur les murs :

Masqués mais pas bâillonnés

Demain est annulé

On sera resté enfermés plus longtemps que Balkany

Gel hydroalcoolique des loyers

Tousse ensemble, tousse ensemble. Crève générale. »

Comme le dit Roberto Esposito, l’immunisation (immunitas) peut être conçue comme l’opposé de la communauté (communitas), c’est-à-dire « le ne pas être ou ne pas avoir aucune chose en commun ». Autrement dit, l’immunisation se réalise par négation de la communauté dans la mesure où, en protégeant les membres de la communauté immunisés de ceux qui ne le sont pas, elle établit des frontières, renégocie les limites de la communauté elle-même.

« L’immunisation sauve, protège et préserve l’organisme, bien individuel que collectif, auquel elle appartient, mais elle ne le fait pas directement, immédiatement ou frontalement. Au contraire, elle soumet l’organisme à une condition qui simultanément nie ou réduit son pouvoir de se développer. » (Esposito, 2004 : 87)

Le résultat de cette obligation à l’immunisation a été le déni de la communauté, car les nouvelles règles obligeaient les corps dans leur individualité à s’atomiser pour préserver un collectif devenu étranger.

Le confinement a conduit à un changement brutal de la règle et l’éloignement forcé de l’espace public a fragmenté notre « communauté » de manière violente et visible : les nouvelles mesures ont vidé nos villes, nos trottoirs sont devenus parfois trop étroits pour pouvoir maintenir les distances ou trop larges pour nous donner le sens du rythme de la ville, nos corps masqués sont devenus des machines. Cette fragmentation et cette impuissance d’agir comme corps collectif en ville a limité de manière très forte la citoyenneté.

[1] Quand le dispositif de traçage numérique a été mis en place en Italie il a été nommé « Immuni » (immunisés).

« Je me sens coincée dans ce présent. Sans trop d’horizons. Même si le quotidien n’a pas complétement changé, j’ai l’impression d’avoir mis ma liberté en stand bye ou d’être en liberté conditionnelle. Cela m’évoque la situation de prisonniers qui ont accès à des besoins de bases et même un certain confort mais qui ne sont pas complètement libres. (…) La question de la liberté d’agir dans un contexte de menace (ici coronavirus, demain catastrophe climatique…) me saisit. La question de la protection des états par rapport aux individus. Quel est le curseur de responsabilité. D’engagement. »

Au début la violence du confinement a produit un respect assez généralisé de la règle.[2] La ville était « saturée de contrôle » (Philippopoulos-Mihalopoulos, 2015). La ville qui ne montre que son visage de loi (logos et non plus polis…), ville immunisée, nous a fait peur, c’était la sensation que les anglais appellent « awe », un mix de crainte et d’émerveillement. Cet acte violent a produit des réactions individuelles : repli chez soi, recherche de la nature, recherche d’une sociabilité de voisinage… autant de petites formes de résistance dans l’attente de retrouver la ville et la vie d’avant.

« La distanciation sociale est une règle intenable, c’est prouvé ! Premièrement nous n’étions pas assis à un mètre l’un de l’autre au dîner et deuxièmement j’ai dansé un rock avec Pascal. Totalement interdit ! On s’est passé du gel hydroalcoolique sur les mains après. Quelle farce ! Mais comment cela pourrait-il en être autrement ? Je suis rentrée sceptique quand au maintien d’une telle discipline individuelle et collective. A moins d’être vulnérable et très inquiet pour sa propre santé, personne ne respectera cette règle bien longtemps. C’est tellement étrange de se saluer sans se toucher. Ces gestes sont inscrits dans notre culture, dans nos traditions. »

Pour certains, l’impulsion à l’immunisation a été le seul moyen de conserver son corps et celui de la communauté, même au prix du renoncement à cette même communauté pour un moment indéfini.

« C’est pour ça que quand les mesures ont été imposées par les pouvoirs publics, cela a été presque un soulagement. Pour moi, le confinement était le seul moyen de résoudre les choses ».

Pour cette personne interviewée, le respect des mesures imposées était une priorité absolue, vécue comme une libération de l’angoisse d’une épidémie hors de contrôle. Pour d’autres, la frontière entre immunisation et communauté était devenue trop étanche et de plus en plus insupportable au fil des jours.

« La vie quotidienne encadrée par des règles de distanciation sociale me paraît bien dégradée. J’en viens à me demander si cela en vaut la peine…Sortir de chez soi pour ne faire qu’éviter son voisin. Ne compter plus parmi ses proches que les quelques personnes vivant sous son propre toit, et exclure de ce cercle amis présents et futurs, collègues sympas et mêmes membres de la famille élargie. C’est déprimant ! »

Les mesures d’immunisation dans l’espace, telles que le masque ou la distanciation physique, ont été assez rapidement intégrées et respectées, voire faites respectées par l’autre partageant le même espace. Ces règles sont devenues des normes, un acquis.

« Très disciplinés, les gens attendaient les uns derrière les autres sur une longueur de trente mètres sur le trottoir. Il fallait apporter les justificatifs nécessaires, se passer du gel sur les mains à l’entrée, signer avec son propre stylo. Bref, tous ces réflexes et toutes ces nouvelles règles de vie en collectivité que nous allons devoir conserver pendant plusieurs mois. »

[2] Au moins chez qui était en mesure de le faire, c’est-à-dire notre panel… quid des sdf? Quid des familles en surnombre dans des petits appartements?

2. La renégociation / Déconfinement

La période de déconfinement, par contre, a montré une réappropriation de la ville d’abord timide puis débordante. La règle d’immunisation qui avait vidé la ville et annulé les relations sociales, en occupant tous les interstices accessibles, a laissé la place à une communauté retrouvée où les citoyens se sont rapprochés de leurs proches et se sont réappropriés l’espace public. Toutefois la loi immunitaire est encore présente, non plus sous forme écrite mais sous forme incorporée, de pratique. Ce processus, qui a porté à une intégration de la loi même, de la règle immunitaire, s’est accompli sans que nous n’en soyons complètement conscients. Certaines mesures qui avaient disciplinées le confinement ont été intégrées et nous les avons naturalisées : les masques, la distanciation, la désinfection… Par exemple, pour un jeune de 15 ans, le masque ne pose aucun souci :

« Oui, je le porte tout le temps. Si j’étais le seul à le porter je ne serais pas à mon aise, mais tout le monde le porte. C’est normal comme ça. »

Le « c’est normal comme ça » de ce jeune s’est appliqué à plusieurs dispositifs qui après le confinement ont cessés d’être renégociés, soumis à critique.

« Je me suis habitué à voir les files d’attente, les contrôles de police. Je m’effraie un peu de ma capacité à m’adapter à cette situation d’urgence. Je ne m’y sens ni mal ni bien. J’ai tendance à m’agacer des gens qui crachent par terre, qui ne respectent pas les règles pourtant simples. Alors je traverse mon quartier rapidement et je ne veux pas trop voir ça. »

Mais dans le même temps, et de façon plus insidieuse, voire dangereuse, nous avons également naturalisé le contrôle. Une fois les règles du confinement retirées, nous avons cru « voir » à nouveau la ville, la communauté telles qu’elles étaient sans besoin d’immunisation. Mais aujourd’hui ces nouvelles règles ont été intégrées, normalisées : elles ne nous choquent plus, elles font partie de notre quotidien. Le problème est que si nous ne percevons pas la règle, car nous l’avons naturalisée et adoptée, il devient plus difficile de négocier avec elle, de lui résister et de la transgresser. Si demain les espaces publics intègrent dans leur conception la distanciation et l’interdiction des regroupements, sera-t-on capable de résister ? Si un jour les immeubles sans parties communes ou bien un urbanisme fait de grilles deviennent majoritaires, sera-t-on capables de résister ? …

« L’État d’urgence renforce sans doute le cloisonnement des luttes. Mais à un moment donné, il faudra bien le lever. Ce n’est pas que je prête un pouvoir absolu à la voix de la rue, mais il me semble que ce droit d’expression à tout prix doit être préservé.

Je n’ai donc rien à retenir de particulier. Sans doute aussi que je suis énervée par cette peur qui nous a rendus si dociles, et je me mets dedans. Cette arme fatale qui a conduit agneaux et moutons dans un enclos petit, petit.

Cette expérience, elle ne m’a pas grandi. Je ne peux pas avoir grandi d’avoir fait d’incroyables détours dans Paris quasi désert pour éviter des contrôles de police. »

Pendant le déconfinement il y a eu un assouplissement des mesures sanitaires. Cet assouplissement des règles a permis de renégocier nos places et nos interactions, et de choisir au cas par cas le degré de respect de la règle : port du masque ou non, distance ou rapprochement, organisation de nos contacts sociaux, intérieur/extérieur…

Chacun a adapté son comportement selon son interprétation des consignes et selon sa propre perception du risque : « Il y aura une deuxième vague »… mais quand ? Ce sera vrai ? Sera-t-elle de la même intensité… ? Les réponses données étaient à nouveau individuelles, atomisées. Le régime immunitaire nous a coupé de la communauté de manière tellement violente et radicale que ce mécanisme de séparation a perduré.

3. Un horizon insaisissable

« Qui sait si ces habitudes vont perdurer au-delà de la crise ? La forme que va prendre notre « vie d’après » est l’objet de toutes les interrogations. »

Suite au déconfinement, une certaine illisibilité de la règle a produit une multiplicité d’interprétations possibles, dans les deux pays. L’usage de l’attestation a été différent entre l’Italie et la France : alors qu’en France l’attestation est demandée à chaque sortie, en Italie, elle n’est demandée qu’en soirée pendant le couvre-feu ou pour les déplacements hors commune/hors région. Au quotidien, cela engendre une différence notable entre les deux types de confinement : la lourdeur introduite par l’attestation en France a entraîné une négociation réduite de la règle.

D’ailleurs, certaines règles ont été intégrées et sont devenues une pratique quotidienne pour beaucoup de personnes : la désinfection des mains, la distanciation avec les inconnus mais aussi, pour certains, avec les proches non cohabitant, le contrôle social, la limitation du nombre des personnes rencontrées, le télétravail… Le port du masque est devenu la solution la plus acceptée pour pouvoir garder une marge de négociation, pour s’autoriser à transgresser d’autres règles, dans le domaine du social notamment, ou du politique. Par exemple, certains s’autorisent à participer à une manifestation publique en ville tout en portant le masque ; d’autres à se rassembler dans l’espace public avec des amis. Cette modalité de négociation avec la règle reste individualisée, chacun cherchant un équilibre entre une immunisation désormais acceptée et une communauté encore désirée.

« À mon avis il y aura une longue période pendant laquelle certains gestes barrières seront opportuns et d’autres seront obligatoires. Je pense qu’il dépendra de comment les choses vont évoluer…de combien de temps cela va durer. Peut-être que les Italiens ne sont pas prêts à changer d’attitude, c’est démontré par le fait que beaucoup de monde a eu du mal à s’habituer aux règles. S’il devait durer longtemps, cela pourrait changer nos modes de vie de manière permanente. (…) La peur, on l’a intériorisée. Nous avons intégré l’idée que l’autre peut être un danger, et cela indépendamment de l’urgence d’aujourd’hui. »

« Beaucoup s’interrogent sur nos futurs comportements dans « le monde d’après ». À l’échelle de notre pays, la frénésie de la consommation va-t-elle se ralentir, le stress au travail va-t-il décroitre avec de nouvelles façons de produire et de définir les priorités, la prise en compte de l’environnement et de la nature sera-t-elle enfin intégrée dans nos modes de vie ? »

4. L’avenir de la citoyenneté

« L’immunisation, bien que nécessaire à la conservation de la vie, une fois conduite au delà d’un certain seuil, l’enferme dans une espèce de cage où non seulement notre liberté finit par se perdre, mais aussi le sens même de notre existence – cette ouverture de l’existence au-delà d’elle-même à laquelle on a donné le nom de communitas. » (Esposito, 2018 : 10)

Aujourd’hui le passe sanitaire est la matérialisation d’une politique d’immunisation. Il a créé une scission entre ceux qui ont accepté la vaccination et ceux, beaucoup moins nombreux, qui ont refusé de se faire vacciner et donc d’obtenir le passe sanitaire.

Cette immunisation a permis aux membres vaccinés de reconstituer une citoyenneté par les rencontres qu’elle rend possibles à travers le passe sanitaire. La communauté non-immunisée s’est trouvée exclue d’une partie de l’éventail de rencontres que l’urbain présente.

Le paradoxe aujourd’hui (Esposito 2018) serait que la liberté soit rendue possible grâce à l’immunisation et à l’éloignement de la communauté des non-immunisés, à travers la règle du passe sanitaire. En effet, ce qui s’était produit pendant le confinement, c’est-à-dire une perte quasi totale de liberté d’accès à la ville pour tous, est aujourd’hui renversé par le devenir de la vaccination. Si pendant le confinement l’immunisation était garantie par l’éloignement de la ville et de la communauté, donc par la négation de la citoyenneté, aujourd’hui c’est précisément l’immunisation, garantie par le vaccin – et par son contrôle à travers le passe sanitaire – qui permet d’avoir accès au droit à la ville. Aujourd’hui l’accès à la ville (et donc le droit à la citoyenneté) est assuré par l’acceptation de la perte de liberté de pouvoir décider de son corps, en refusant l’immunisation au virus. Cela ne s’était jamais produit à cette échelle.

Par ailleurs, au moins dans des pays comme la France et l’Italie, la discipline sanitaire est encore très visible dans l’espace et dans les relations sociales : nous sommes encore obligés de porter des masques dans les lieux ouverts au public et dans les transports en commun. Une médiation dans le rapport affectif avec la ville et les inconnus dans l’espace public est encore nécessaire. Nous avons retrouvé le droit à la ville, la citoyenneté peut être reconstituée, mais la reconquête n’est que partielle même pour ceux dont la vaccination assure un certain degré de liberté.

Si la citoyenneté est conçue (Giband, Siino, 2013) comme le droit de tous les habitants à bénéficier des possibilités offertes par la ville en termes de ressources et de relations, nous assistons aujourd’hui à une limitation de ce droit : une limitation affective, qui intervient dans l’atténuation de nos capacités d’agir vis-à-vis de l’autre, de l’étranger, de l’inconnu qui représente encore un danger potentiel dont il faut se méfier. Pour ceux dont l’absence d’immunisation se matérialise dans l’interdiction à des nombreux espaces citadins, ce droit est extrêmement réduit et leur participation au devenir de la citoyenneté remis en cause.

Bibliographie

Canepari E., Rosa E., 2017, « A quiet claim to citizenship : mobility, urban spaces and city practices over time », Citizenship Studies n.21 (6) : 657-674

Esposito R., 2004, Bíos. Biopolitica e filosofia, Einaudi editore

Esposito R., 2018, Termini della Politica. I. Comunità, Immunità, Biopolitica, Mimesis

Giband D., Siino C., 2013, « La citoyenneté urbaine pour penser les transformations de la ville ? », Annales de Géographie n.694 : 644-661

Isin E. F., 2002, Being Political. Genealogies of Citzenship, University of Minnesota Press

Isin E. F., 2009, « La ville comme lieu du social », Rue Descartes n.63 : 52-62

Philippopoulos-Mihalopoulos A., 2015, Spatial Justice. Bodies, Lawscape, Atmosphere, Routledge

Simone A., 2004, « People as infrastructure : intersecting fragments in Johannesburg », Public Culture n.16 (3) : 407-429