Retour d’Inde

Le 12 mars 2020, je rentrais d’un voyage en Inde, où j’étais allée suivre un stage de méditation et de yoga, dans un centre ayurvédique dans le Kerala. C’était la deuxième fois que j’y allais, avec le projet par la suite d’entamer une formation de professeur de yin yoga.

En quittant l’Inde, j’avais commencé très vaguement à entendre parler du virus. C’était relativement nébuleux. Je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes craignaient l’impossibilité de revoir leurs petits-enfants ou encore d’aller voter aux élections municipales prévues le week-end suivant.

Le soir de mon retour, en atterrissant à Roissy, après un stop à Oman où j’avais acheté 2 bouteilles de gel hydraulique (la vente en était limitée) et essayé un masque chirurgical, ma fille m’avait envoyé un texto annonçant que son lycée fermait et qu’elle n’aurait plus cours. Elle était en terminale et l’on ne savait pas alors ce qui allait se passer pour le bac.

A l’arrivée à Paris, l’aéroport de Roissy était relativement vide. Personne ne portait de masque. J’ai pris le RER pour rentrer chez moi. Y avait-il une drôle d’ambiance ? Je ne pouvais en juger étant relativement absorbée par mon voyage. Les deux pays se télescopaient comme deux planètes, à des années-lumière l’une de l’autre. L’Inde avait décidé de fermer totalement ses frontières le lendemain de mon départ.

Une fois rentrée chez moi, j’ai dit au revoir à l’étudiant coréen qui séjournait dans mon appartement, et était rapatrié de toute urgence en Corée, dès le lendemain matin. Entre Chicago, où il était étudiant, et Séoul, il avait choisi de rentrer dans son pays natal, car la pandémie y était déjà largement contenue.

Tout le monde était sous le coup du discours du Président qui venait d’annoncer la fermeture des écoles. Mais le vote pour le premier tour des élections municipales, le dimanche 15 mars, était maintenu. Cela avait fait l’objet de longs débats déjà. Pour moi et mon milieu professionnel, il était évident que ces élections devaient avoir lieu. C’est d’elles que dépendait notre activité professionnelle…

Le dimanche, j’ai insisté pour que ma fille vienne voter avec moi. C’était la première fois qu’elle avait le droit de voter et je souhaitais fortement qu’elle fasse cette expérience malgré sa réticence. Il était 18h, le bureau de vote était vide et lugubre. Gel à l’entrée sur les mains, et vite fait, nous avons glissé les bulletins dans l’urne. Une ambiance de fin du monde s’était abattue sur Paris. Pourtant, en ce dimanche où il faisait très beau, tout le monde était dehors, à la recherche d’air, d’espace et de soleil. J’avais eu ma cousine pneumologue au téléphone, très alarmiste, qui m’avait dit qu’elle venait de visionner un diaporama médical sur l’épidémie et annoncé que la situation était extrêmement grave. Je ne comprenais pas ce qu’elle voulait me dire, et quels pouvaient être les impacts de cette pandémie.

Le lendemain, le lundi 16 mars, fut une journée de chaos. Mon fils prit le train en urgence pour partir au pays basque, me disant qu’il fallait absolument que je parte aussi. Je décidai vite que je ne pouvais pas rejoindre mes parents âgés, donc « à risque ». Une amie vint me voir pour me proposer de me joindre à elle et aux gens qu’elle s’apprêtait à accueillir dans sa maison à Paris. Elle était en train d’organiser une communauté pour tenir le siège du confinement. Je ne comprenais pas bien ce qui se passait. Effectivement au Carrefour Market du quartier, les rayons de pâtes, farine et papier toilettes étaient vides. Le discours de Macron le soir a annoncé le début du confinement et un pays qui rentrait en guerre : « Nous sommes en guerre, en guerre sanitaire, certes : nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre Nation. Mais l’ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse.» Un discours qui marquera durablement les esprits.

Le lendemain matin, alors que le confinement était officiel à partir de 12h, je suis allée dire au revoir à la ville en longeant à pied le canal de l’Ourcq. J’avais un sentiment confus d’incompréhension qui se traduisait par une fêlure interne, une sensation inédite et peu appréhendable.

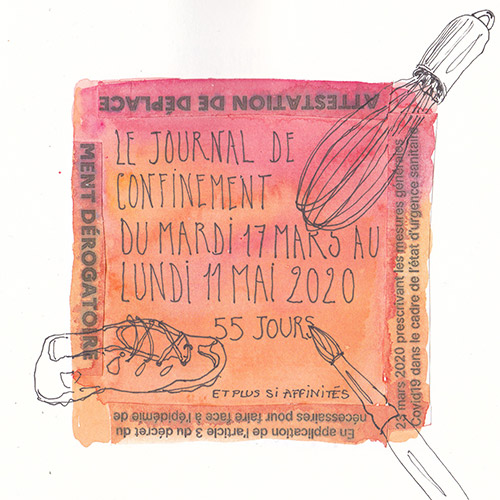

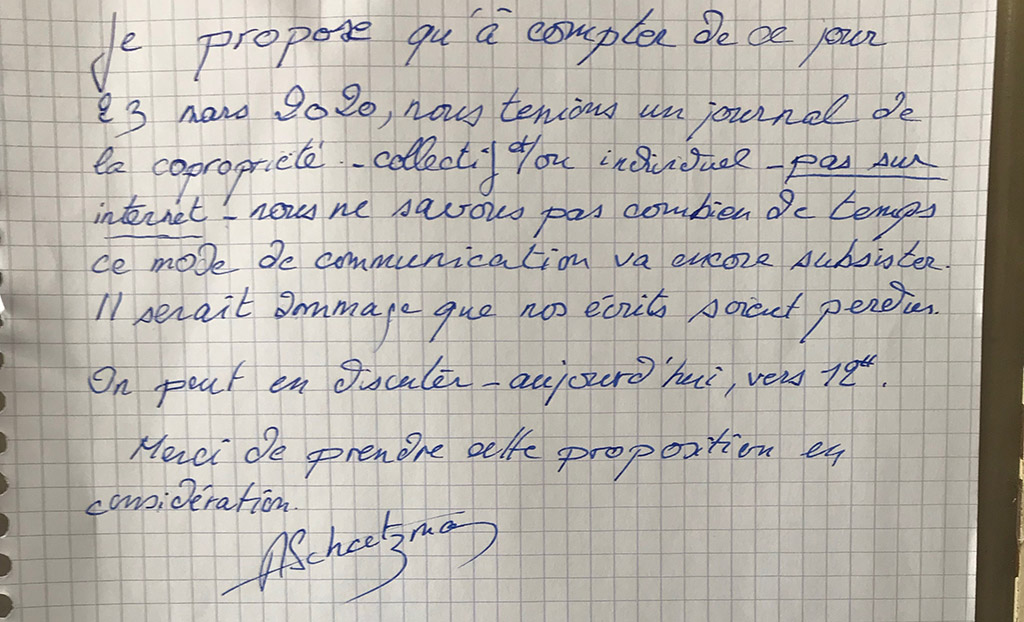

C’est à ce moment que cette évidence a traversé mon esprit : la seule façon de résister à cet événement était de le consigner pour ne pas en perdre la matière. On sait par expérience professionnelle combien les paroles, les faits, les actes sont volatiles quand on les laisse filer et qu’on ne les inscrit pas immédiatement. Au sortir d’un entretien sans note ni enregistrement, nous avons appris à écrire tout de suite les bribes qui nous permettront de constituer le corpus qui sera soumis à l’analyse.